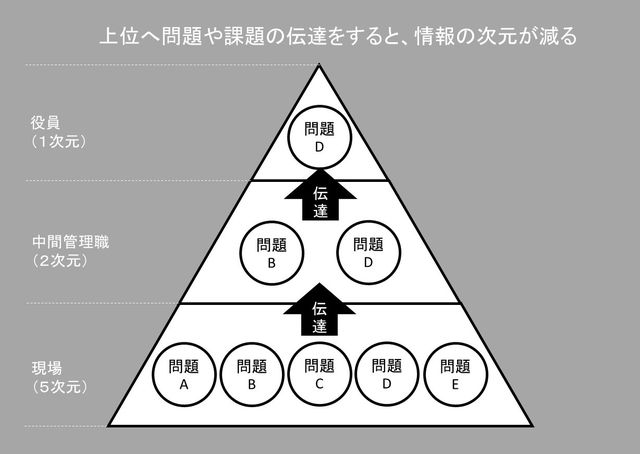

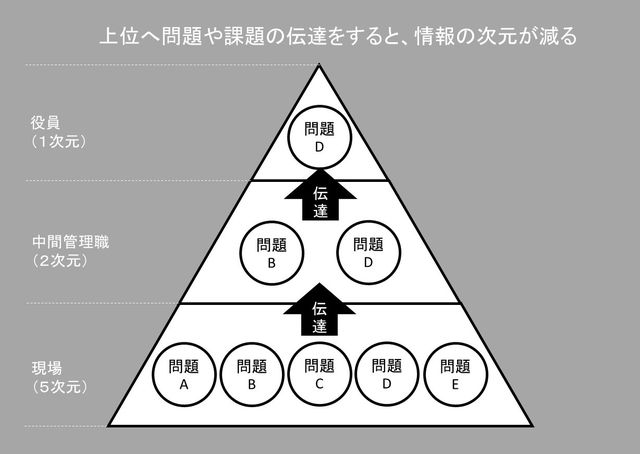

現場でおきた問題や課題を上位の役職者へ伝えるとき、問題となる要素が10あったとしても、上位の役職へ伝えるときには、半分以下になる。

僕が思うに、問題の質が古いシステムであればヒエラルキー構造でもなんとかなると思いますが、技術や社会の流れを追うような新しいシステムであれば、問題の内容も新しく、既存のヒエラルキー構造では対応できなくなるため、ソーシャルネットに近い水平方向の組織構造をとる必要があるのではないかと考えています

今、技術の流れが早いため、これまでの経験値や学習価値が一瞬でリセットされてしまっているように感じます。だから、自分自身をアップデートしていく事自体は、一生続けていかないと行けないと思っています。

これが役員クラスになると、1か2つくらいまでに落とされる

本当の原因となる要素は確かに少ないかもしれないが、減らし過ぎると意味を持たない数字になり、それが独り歩きしてしまう。

また、中間管理職が経営に伝えるために複数の問題を合成させてしまって新しい問題として書き換えてしまう場合があります。正しく捉えていればよいのですが、往々にして、誤っています

また、中間管理職が経営に伝えるために複数の問題を合成させてしまって新しい問題として書き換えてしまう場合があります。正しく捉えていればよいのですが、往々にして、誤っています

これでは、現場から正しい情報が入ってこないため、経営で正しい判断が下せず、舵取りを誤る可能性が高い

ではなぜ、必要以上に情報量が減ってしまうのか?

その原因には以下の2つが考えられる

- 上位者の問題で、経営会議で言えない、言いたくな情報が含まれているため

- 現場側の問題で、情報を上げる現場が、経営が検討違いな方向の指摘をし、その課題対応のため現場が苦しむのを避けるため、そうなりそうな情報を削除してしまうため

上司「こんなこと言えるわけないだろ。」

現場「これを部長に言ってもわからない」

聞いたことありますよね。これを聞いたら情報の次元が減る前触れです

そもそも、こうなってしまう根本的な原因はどこにあるのでしょうか?

そこには、組織構造の問題と個人の問題の2つがあるとおもいます

そこには、組織構造の問題と個人の問題の2つがあるとおもいます

- 組織構造の問題としては、ヒエラルキー構造そのもです。つまり、上位役職者が下位に対する権限をもっているために、下位のものが、上位の発言を伺って(怯える?)いるということです。また会社のトップは株主や社会、メディアがさらに上位にいるという構図になります

- 個人の問題とては、上位のものが理解できない情報になってしまっているということです。これは自分自身のアップデートが正しくできていない(学習と経験を積めていない)ために、社会の流れや技術の流れがわからず、発生している問題が理解できないという状態です。言い換えるとその役職につけた、過去の成功体験を捨てられなず、また学習を怠っているいということです

僕が思うに、問題の質が古いシステムであればヒエラルキー構造でもなんとかなると思いますが、技術や社会の流れを追うような新しいシステムであれば、問題の内容も新しく、既存のヒエラルキー構造では対応できなくなるため、ソーシャルネットに近い水平方向の組織構造をとる必要があるのではないかと考えています

今、技術の流れが早いため、これまでの経験値や学習価値が一瞬でリセットされてしまっているように感じます。だから、自分自身をアップデートしていく事自体は、一生続けていかないと行けないと思っています。

コメント